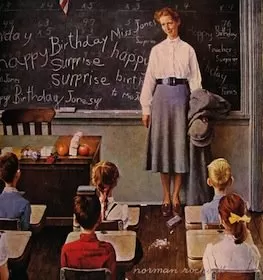

Era l’ultimo giorno di scuola. Ma per lei, Rosaria Ambrifi, a sessantacinque anni compiuti, di giorni trascorsi tra le pareti di un’aula davvero non ce ne sarebbero stati mai più altri. Quella mattina entrò in classe come aveva fatto per una vita intera, però pensò di fare una sorpresa ai suoi alunni che aveva accompagnato per un lungo lustro. Anziché dietro la cattedra andò a sedersi all’ultimo banco, alle spalle dei suoi piccoli allievi.

La meraviglia fu grande, nessuno se l’aspettava. Tutti si girarono e le chiesero il perché. “Miei cari bambini,” rispose, “vi ho tenuti per mano in questi cinque anni, da domani, finché Dio mi darà vita, non sarò più in mezzo a voi né ad altri bambini, me ne starò a casa sola soletta, e tutti sarete per me un ricordo che mi farà buona compagnia per il resto dei miei giorni. I ricordi belli fanno buona compagnia. Vi ho insegnato tante cose, lo so. Vi ho raccolti piccoli piccoli e oggi siete già quasi dei ragazzi, delle ragazze. Io cambierò vita, voi cambierete scuola, spero che non mi dimentichiate mai. Siete solo quattordici, avete formato la classe più piccola di tutta la mia carriera. Pensate, cominciai a insegnare quarantacinque anni fa, e quarantacinque erano pure gli alunni della mia prima classe.

Ora che i capelli mi sono diventati bianchi, sento di avere qualcosa da imparare da voi. A nessuna età si smette mai di crescere, e nemmeno di imparare. Vi ho insegnato tanto, ma voi in queste quattro ore che ci restano avrete tante cose da insegnare a me. Sarà per me il regalo più bello, lo porterò nella cornice del mio cuore insieme al vostro ritratto che già è scolpito nella mia mente”.

Senza indugio si alzò Valeria, vispa e paffuta, e con un fare un po’ incerto disse: “Maestra, perdonami se ho da dirti qualcosa che non ti farà molto piacere”.

“Rimproverami proprio ciò che non mi farà piacere – replicò sorridendo la maestra. – Ho avuto a volte dei modi un po’ severi e duri con voi quando non volevate capire un argomento o vi trovavo distratti mentre spiegavo. Ora ditemi tutto quello che volete, e anche con severità, perché è così che si impara. Usate con me gli stessi metodi che ho usato con voi”.

Allora la bambina senza esitazione disse: “Maestra, non posso mai dimenticare, pochi mesi fa, passeggiavi nei giardini pubblici, da sola, io giocavo con le amichette in un’aiuola vicina, eri tutta chiusa nei tuoi pensieri, non ti accorgesti di me. E non ti accorgesti nemmeno di un passerotto ferito: cercava di volare ma non ce la faceva, aveva un’ala quasi spezzata, ci passasti col piede vicino, per poco non ce lo mettevi sopra. Sembrava che non ti interessassi di niente e di nessuno. Ti corsi dietro, per un attimo fui quasi la tua ombra, ma non ti chiamai, volevo solo raccogliere quell’uccellino che soffriva. Io e le mie due compagne ce lo mettemmo in grembo, gli asciugammo il sangue rappreso, lo riscaldammo. Lo sai che l’abbiamo curato finché non riprese a volare? Hai peccato di egoismo quel giorno. Un po’ come te fanno i pirati della strada. Investono e continuano la loro pazza corsa. Ti consiglio di guardarti un po’ attorno e non stare troppo chiusa nei tuoi pensieri”.

“Hai ragione – disse l’insegnante, tra stupefatta e imbarazzata – è un mio grosso difetto. Lo riconosco. Ho sbagliato. Da oggi stesso, uscendo da questo portone, aprirò di più gli occhi su tutto ciò che mi sta vicino. È una grande lezione la tua, brava, Valeria! Avanti il prossimo!”.

E Carluccio: “Maestra, una volta ti chiesi con insistenza di prestarmi la tua biro e la scatola dei pastelli che avevi. Ma tu tirasti fuori un sacco di scuse per non darmele. Dicesti che c’erano due giorni di festa, e che certamente avrei dimenticato di restituirtele. Ti avrei riportato tutto, ti giuro. Non sono il tipo che dimentica. Non avesti fiducia in me. Dovresti avere un po’ più di fiducia nel prossimo”.

E Carluccio: “Maestra, una volta ti chiesi con insistenza di prestarmi la tua biro e la scatola dei pastelli che avevi. Ma tu tirasti fuori un sacco di scuse per non darmele. Dicesti che c’erano due giorni di festa, e che certamente avrei dimenticato di restituirtele. Ti avrei riportato tutto, ti giuro. Non sono il tipo che dimentica. Non avesti fiducia in me. Dovresti avere un po’ più di fiducia nel prossimo”.

“Lo so – fu la sua risposta – voi bambini avete molte più cose da insegnare ai grandi di quante noi adulti abbiamo da insegnare a voi”.

Si alzò allora Giuliana: “Maestra, disse, quando suona la campanella dell’ultima ora facciamo un grido di gioia. Ti vogliamo bene, vorremmo stare sempre con te, sei come una seconda mamma, però abbiamo bisogno di muoverci, di uscire, di tornare a casa. Tu invece hai sempre creduto il contrario, che siamo contente perché non ti abbiamo davanti agli occhi per un bel po’ di ore. E non ti sei mai voluta rendere conto che dopo cinque ore non ce la facciamo proprio più a stare seduti nei banchi. Abbiamo la voce per farci sentire, eppure sembra che non ci capisci”.

La maestra non fece in tempo a rispondere che le fece immediatamente eco Giuseppe: “Maestra, è vero, non hai mai letto sul mio viso le cose di cui avevo bisogno. Te l’ho dovuto sempre chiedere, e tu me l’hai concesso. Se non avessi potuto esprimermi con la bocca, con le labbra, non credo proprio che saresti riuscita a capire i miei bisogni, pensavi solo a tenerci applicati con le frasette di italiano. Per te erano la cosa più importante della vita. Penso a quel povero mio zio Renatino, che da tre anni non può più parlare perché gli hanno tolto le corde vocali e si esprime soltanto a segni e a gesti. Io capisco tutte le sue necessità. Tu no. Non lo capiresti. Non aspettare che uno ti chieda qualcosa. Ascolta la voce del cuore e guarda più negli occhi le persone”.

Allora Gloria: “Maestra, ricordi? Eravamo in prima. Quella mattina mamma non voleva mandarmi a scuola. Io ci volli venire lo stesso. Avevo un po’ di febbre, pensavo che fosse cosa da niente. In classe alla terza ora mi sentii male”.

L’anziana insegnante ammutolì.

“Tu dimentichi facilmente” – aggiunse la bambina – All’inizio addirittura pensasti che lo facessi apposta, che fosse tutta una messa in scena. Solo quando svenni e i compagni cercavano di rianimarmi, ti convincesti che non era una finzione, stavo male davvero. La stessa cosa è capitata a te pochi mesi fa. Stavi spiegando, all’improvviso diventasti pallida, ti tremava la voce, barcollasti, ma facevi di tutto per camuffare, per fingere. Lo capimmo, ti sentivi male, ma ti ostinavi a non farcelo capire. Tutti abbiamo le nostre debolezze, perché nasconderle? È come voler nascondere la verità”.

Sul viso della maestra si leggeva una grande mortificazione. E questa si fece più evidente quando a parlare fu il turno di Andrea: “La scuola è vita, e la vita è fatta di cose belle e meno belle. Con i bambini si deve parlare di tutto: terrorismo, inquinamento, bomba atomica, stupro, sparatorie, sequestri di persone, camorra. No, tu non ci hai mai voluto parlare di queste cose. Ti sembra bene che le ho dovute imparare dalla televisione? Bombe, morti, braccia tagliate, case saltate in aria, fumo, fuoco, sangue. Secondo te mi hai preparato per la vita? Sei solo un’illusa! Volevi mostrarci un mondo tutto rose e fiori, forse è solo il mondo della tua fantasia. Ora siamo noi che ti diciamo: Il tempo delle fate e dei castelli, maestra, è finito. Dobbiamo conoscere il male che c’è fuori, altrimenti ci metteranno sotto i piedi e un giorno potresti venire al funerale di uno di noi”.

“Sì, è vero, a sessantacinque anni forse non sono ancora del tutto cresciuta”.

“Venne Ivan” aggiunse Raffaella, “rimase con noi solo un anno, poi passò in un’altra classe. Noi lo volevamo così bene che abbiamo continuato ad essergli amici, lo abbiamo incontrato anche fuori della scuola. Ora confessalo. A te creava troppi problemi. Non dico che l’hai fatto trasferire tu in un’altra classe, però tirasti un sospiro di sollievo. Quel bambino ha voluto cambiare classe. Non si è sentito amato e coccolato come avrebbe voluto. Tu ce la mettevi tutta, lo riconosco. Gli insegnasti ad ascoltare con la massima attenzione un racconto, una poesia, una favola. Ma tu sapevi ascoltare quello che lui voleva? Saper ascoltare è difficile, ma è importante quanto parlare; tu pretendevi di più da lui: te lo avrebbe dato se tu lo avessi ascoltato un po’ di più. E noi continuiamo a raccogliere soldini per lui, per comprargli i giocattoli e le merendine. Tu invece non hai più chiesto di lui”.

Allora intervenne Cecilia: “Ti ho portato un bonsai. Maestra, tienilo come mio ricordo per sempre”.

Allora intervenne Cecilia: “Ti ho portato un bonsai. Maestra, tienilo come mio ricordo per sempre”.

“Ma perché proprio un bonsai?”.

“Perché resta sempre piccolo, perciò ha più bisogno di cure e di attenzioni. Proprio come Ivan”.

“Adesso ti faccio ricordare un’altra cosa,” ribatté Antonella. “Mi rimproverasti come una pazza. E solo perché m’ero addormentata con la testa sul quaderno. Mi venisti vicino, mi desti una sgridata nell’orecchio per svegliarmi. Che ne sai che cos’era accaduto a casa mia la sera prima? L’ennesima scenata di mio padre contro mia madre, stavano lì lì per separarsi. No, tu pensavi solo a te! E non sai che, uscita dalla scuola, nel tornare a casa, aiutai una vecchietta ad attraversare la strada. Non me lo avevi detto che una giornata si può colorare anche con un gesto d’amore?”.

“Ha detto bene!, maestra – esclamò Daniela. – Sei stata sempre pronta a sgridarci. Se adesso mi alzo e corro lì dietro ai vetri, tu che fai?”.

“Ti sgriderei perché ti alzeresti senza il mio permesso”.

“E tu non le vedi quanto sono belle quelle nuvolette lassù? Io le guardo sempre, mi piacciono le forme strane che assumono certe volte, come adesso… mi incuriosiscono la loro leggerezza, i loro strascichi, le pennellate con cui sembrano disegnate. Mi fanno sognare…”.

“Anch’io vorrei ancora sognare per un po’ ma, sarà l’età, non ci riesco…”

La bambina si alzò, le andò vicino, le prese la mano con la tenerezza d’una mamma, e dall’ultimo banco la portò dietro i vetri. Poi spalancò la finestra.

Tutte e due rimasero assorte a guardare le nuvole. Mai c’era stato tanto silenzio in quell’aula. Finché la bambina disse: “Vedi? le nuvole rappresentano i sogni, e i sogni possono insegnarci a vivere”. E tutti stettero lì per un pezzo con gli occhi fissi nel cielo.

Florindo Di Monaco